Grabsteine repräsentieren mehr als bloß markierte Orte, sie stehen für Erinnerung, kulturelle Tradition und handwerkliches Können. Die Friedhofskultur ist in den regionalen Gewohnheiten fest verankert. Die Herstellung von Grabmalen hat sich in den letzten Jahrzehnten europaweit gewandelt. Neue Materialien, globalisierte Lieferketten und internationale Werkstätten prägen zunehmend den Markt und eröffnen Familien zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

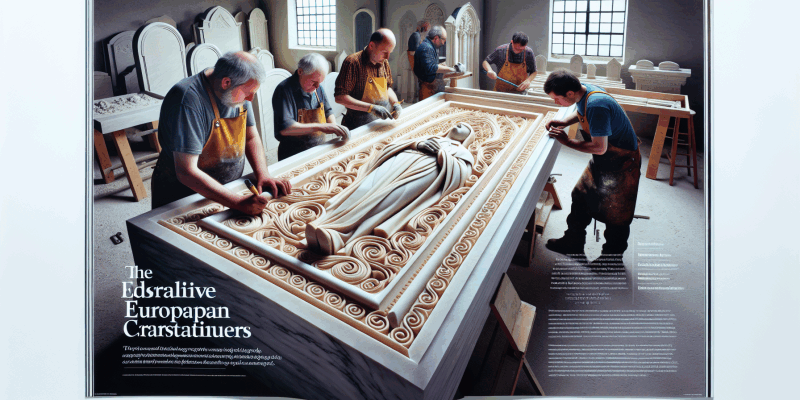

1. Europäische Werkstätten und der Wandel des Handwerks

Europäische Steinmetzbetriebe arbeiten zunehmend grenzüberschreitend zusammen und tauschen Informationen und Techniken aus. In Deutschland sind dennoch viele lokale und traditionelle Steinmetze in Betrieb. Parallel dazu wächst ein anderes internationales Netzwerk mit Werkstätten. Vor allem in Polen, Tschechien und Italien gewinnt diese Branche zunehmend an Bedeutung. Gründe dafür sind geringe Produktions- und Lohnkosten, modernen Maschinenparks, welche gebaut werden. Familien informieren sich meist schon früh über Grabsteine Preise, um diese zu vergleichen. Qualität bleibt hoch, da viele Betriebe im Ausland traditionelles Handwerk und moderne Technik verbinden. Die Preise sind in Polen, Tschechien oder Italien trotzdem günstiger. Die übliche Zusammenarbeit ist meist die Vorproduktion in Polen und anschließend die Feinanpassung und Fertigstellung durch deutsche Steinmetze. Dieser Wandel zeigt, dass Europäische Arbeitsteilung zunehmend normal wird, auch im Grabmalbereich.

2. Europas Natursteine im Überblick

Europa bietet eine große Vielfalt an Natursteinen, die seit Jahrhunderten für Grabmale Verwendung finden. Granit aus Polen, Marmor aus Italien, Basalt aus Deutschland sowie Sandsteine aus Tschechien oder Spanien sind auf zahlreichen Friedhöfen anzutreffen. Die Wahl des Materials beeinflusst nicht nur das Erscheinungsbild und die Haltbarkeit, sondern auch die angewandten handwerklichen Techniken. Granit zeichnet sich durch seine besondere Härte aus und eignet sich daher besonders gut für moderne, klare Formen. Marmor hingegen verfügt über eine weiche Struktur, die die Erstellung detaillierter Reliefs ermöglicht. Moderne Fertigungsverfahren wie Wasserstrahlschneiden, Laserveredelung oder digitale Modellierung ermöglichen es vielen Werkstätten, traditionelle Kunst mit technologischer Präzision zu vereinen. Auf europäischer Ebene manifestieren sich infolgedessen gänzlich neue Ausdrucksformen, in denen regionale Stilrichtungen weiterhin evident bleiben.

3. Kulturelle Vielfalt

Die Gestaltung von Grabmälern reflektiert stets auch die kulturellen Vorstellungen der jeweiligen Epoche. In Deutschland hingegen sind schlichte, dezente Formen vorherrschend, während in Süd- und Osteuropa häufig opulentere Modelle zu finden sind, die sich durch größere Flächen, farbintensivere Steine oder kunstvolle Ornamentik auszeichnen. Diese Vielfalt ist das besondere Merkmal der europäischen Zusammenarbeit im Handwerk. Familien haben heute eine größere Auswahl als je zuvor und können Formen, Symbole und Materialien über Grenzen hinweg kombinieren. Gleichzeitig unterliegen die Rituale einem Wandel. Es ist eine zunehmende Tendenz unter den Hinterbliebenen zu beobachten, dass individuell gestaltete Erinnerungsorte anstelle von herkömmlichen Gedenkstätten bevorzugt werden. Diese Entwicklung ist dadurch bedingt, dass die Persönlichkeit des Verstorbenen in der Gestaltung des Ortes angemessen reflektiert werden soll. In ganz Europa ist ein Anstieg der Nachfrage nach Sonderanfertigungen, wie beispielsweise Gravuren, Fotos, Edelstahl-Elementen oder personalisierten Symbolen, zu verzeichnen.

4. Nachhaltigkeit und Lieferketten

Mit der wachsenden globalen Vernetzung rücken auch ökologische und soziale Fragen stärker in den Mittelpunkt. Fragen über die Herkunft der Steine werden präsenter. Orientierung bieten dabei Institutionen wie der Deutsche Naturwerkstein-Verband, der umfassende Informationen zu nachhaltigem Naturstein bereitstellt und transparente Standards für Herkunft und Verarbeitung fördert. Man findet auch Informationen zu welchen Konditionen der Abbau stattfindet. Europäische Werkstätten setzen zunehmend auf transparente Lieferketten, regionale Natursteine und langlebige Materialien. Darüber hinaus gewinnt das Recycling zunehmend an Bedeutung: Alte Grabsteine werden aufgearbeitet, um die Schonung von Ressourcen und den Erhalt historischer Materialien zu gewährleisten. Gleichzeitig entstehen neue europäische Standards, die Qualität, Herkunft und Arbeitsbedingungen definieren. Eine Vielzahl von Steinmetzbetrieben in Deutschland sowie im europäischen Ausland beteiligt sich an Initiativen, die faire Bedingungen im Natursteinhandel fördern und Umweltbelastungen minimieren.